国家发文,医院收费新调整(附名单)

血管、淋巴系统立项指南发布

尊重临床实际,区分价格分档

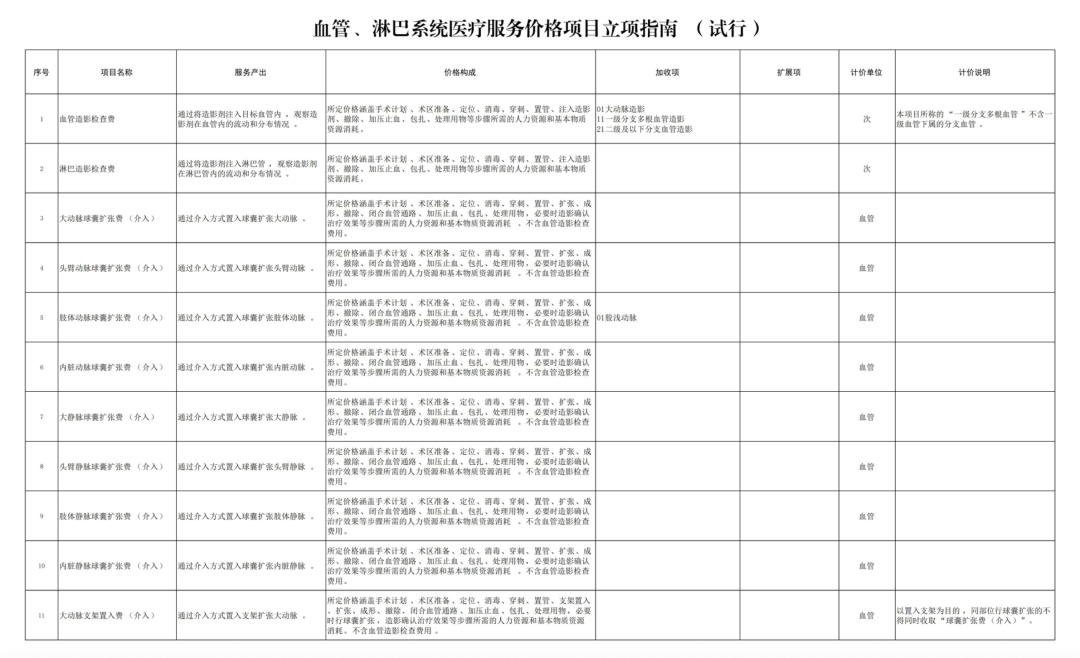

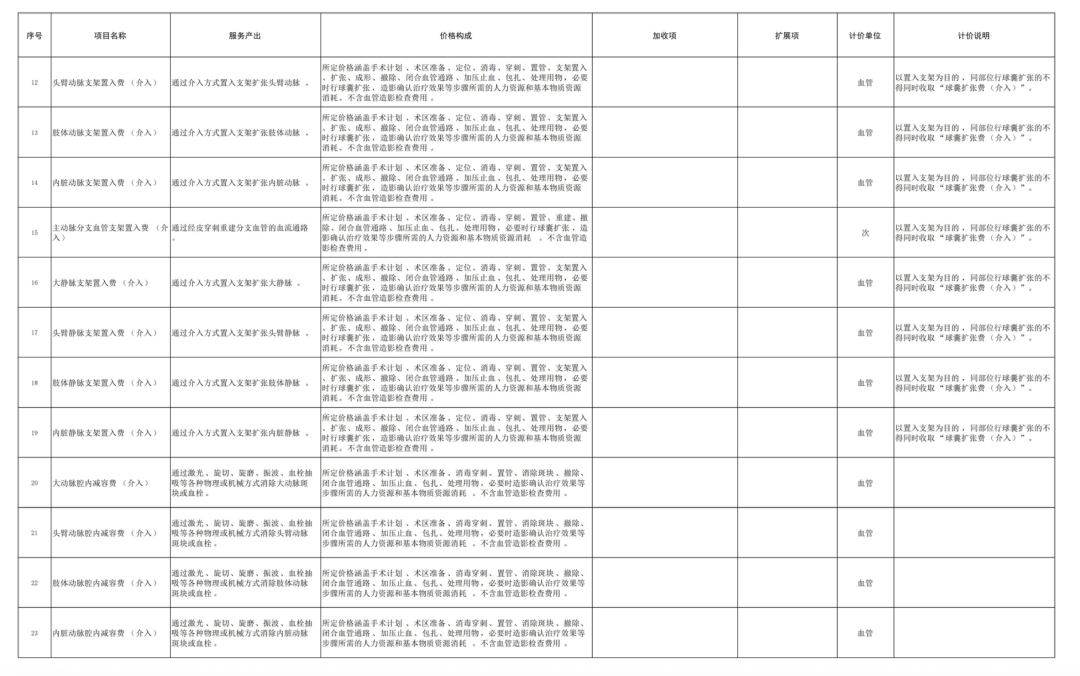

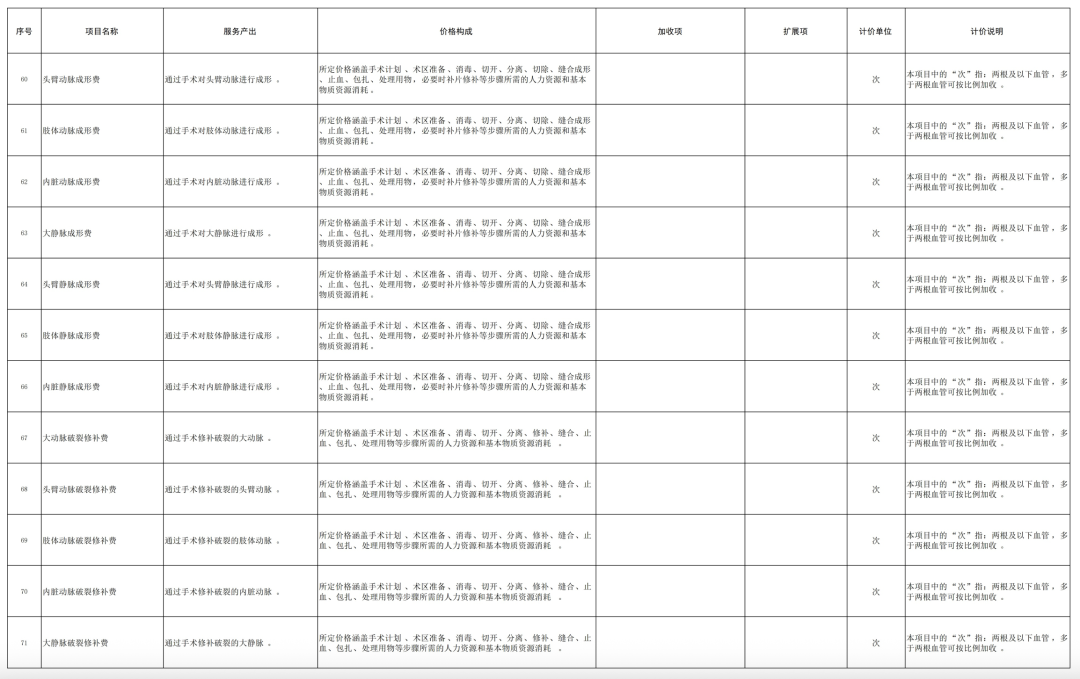

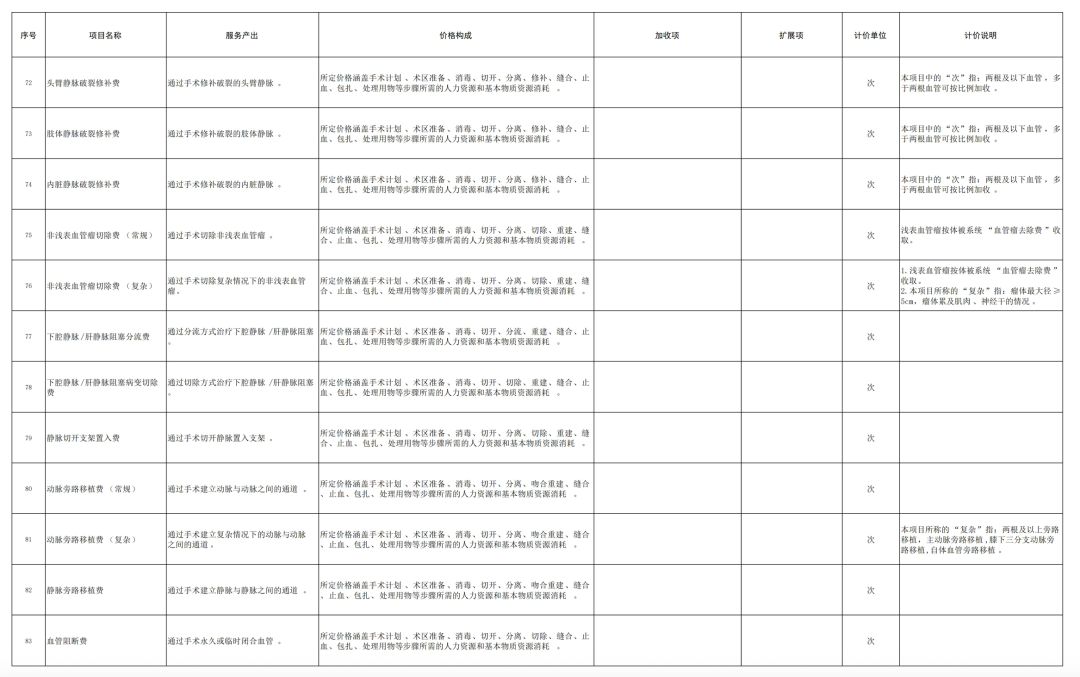

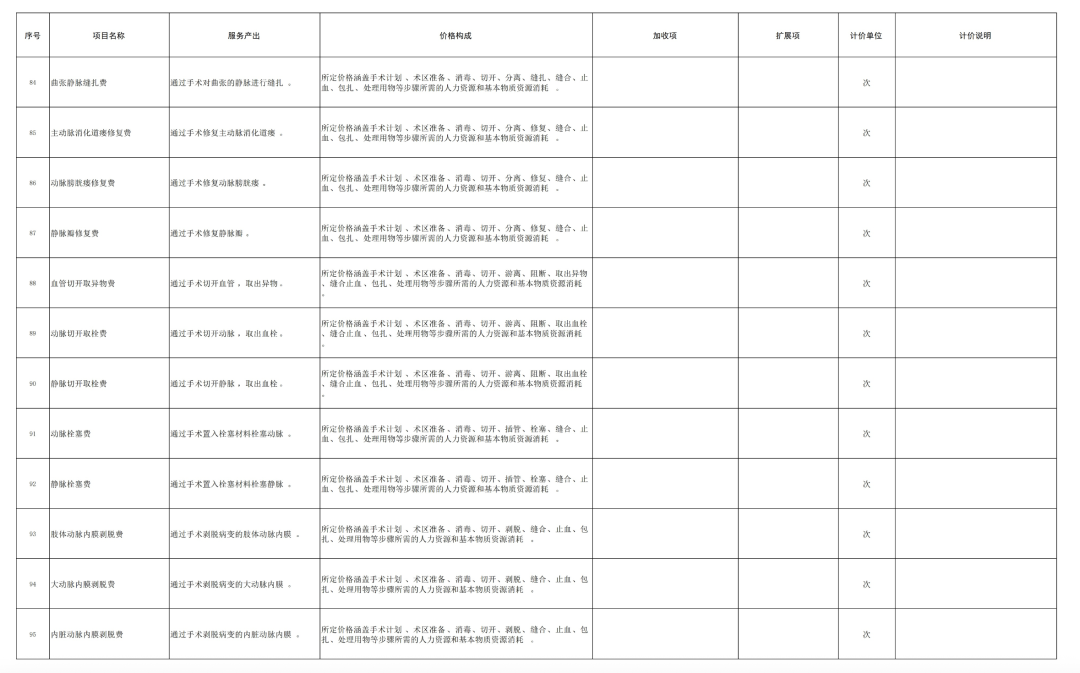

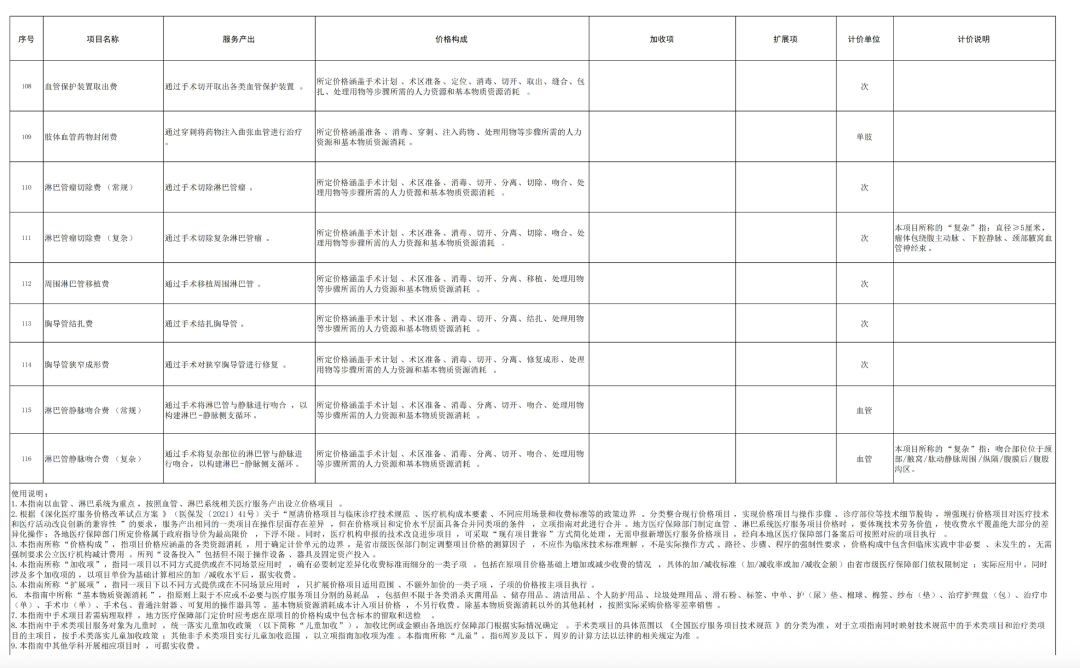

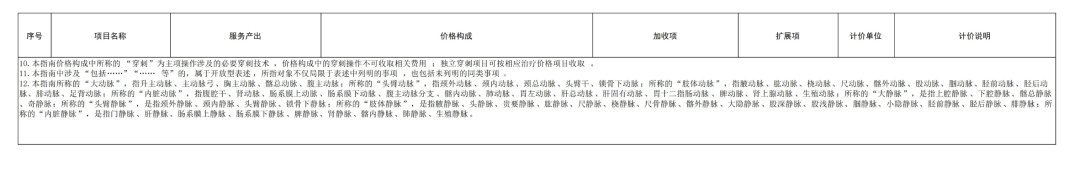

11月4日,国家医保局发布《血管、淋巴系统医疗服务价格项目立项指南(试行)》,将已有价格项目规范整合为116项、加收项9项、扩展项1项(见文末)。

下一步,国家医保局将指导各省医保局参考《血管、淋巴系统医疗服务价格项目立项指南(试行)》,制定全省统一的价格基准,由具有价格管理权限的统筹地区对照全省价格基准,上下浮动确定实际执行的价格水平。

此次调整根据血管差异,分类设置价格项目。国家医保局在解读中提到,血管系统解剖复杂,同一操作中,受解剖位置、管径粗细、管壁厚度等因素影响,不同血管操作难度存在明显差异。

各地原有立项逻辑难以在整合规范价格项目的同时,体现技术差异,以动脉支架置入为例,部分地区不区分不同动脉,统一设立“经皮动脉支架置入术”,难以体现不同部位血管难度差异,也受到临床诟病;部分地区分别设立肺动脉、无名动脉、颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉、锁骨下动脉、椎动脉等部位的支架置入,但同时存在难以穷举、容易漏项的问题。

立项指南将动脉分为大动脉、头臂动脉、肢体动脉、内脏动脉并分别设立相应支架置入费价格项目,有助于提升价格项目兼容性,体现不同血管难度差异。

医疗服务价格调整旨在构建内涵边界清晰、适应临床诊疗、便于评价监管的价格项目体系。更加侧重“价值决定价格”,对高风险、高难度、高人力消耗的麻醉服务,设立加收项,推动技术劳务价值显性化。

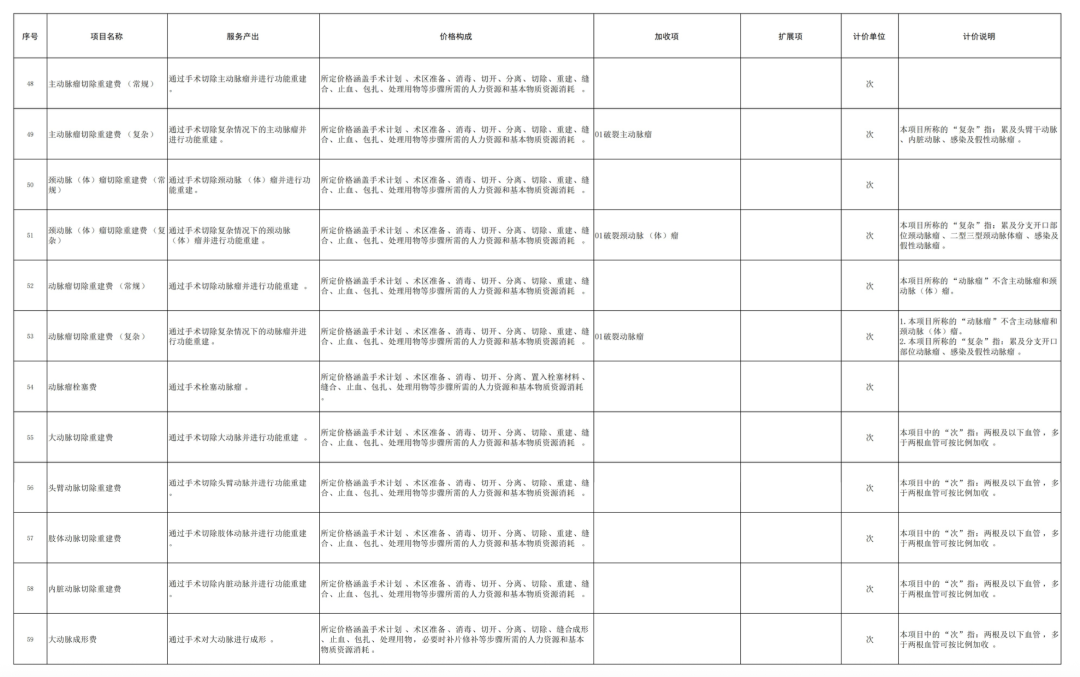

此次血管、淋巴系统立项指南同样坚持上述原则,充分尊重临床实际,通过区分常规和复杂情况、设立加收项等方式体现手术技术难度差异。例如,在动脉瘤切除重建中,不同患者病情差异较大,立项指南首先区分常规和复杂情况,将累及其他动脉、感染及假性动脉瘤等归纳为复杂情况,实现差异化定价。

立项指南将破裂动脉瘤作为复杂情况的加收项,进一步体现技术难度和劳动付出,引导优质医疗资源聚焦复杂疾病诊疗。

02

医疗机构可依规收费

支持企业产品技术创新

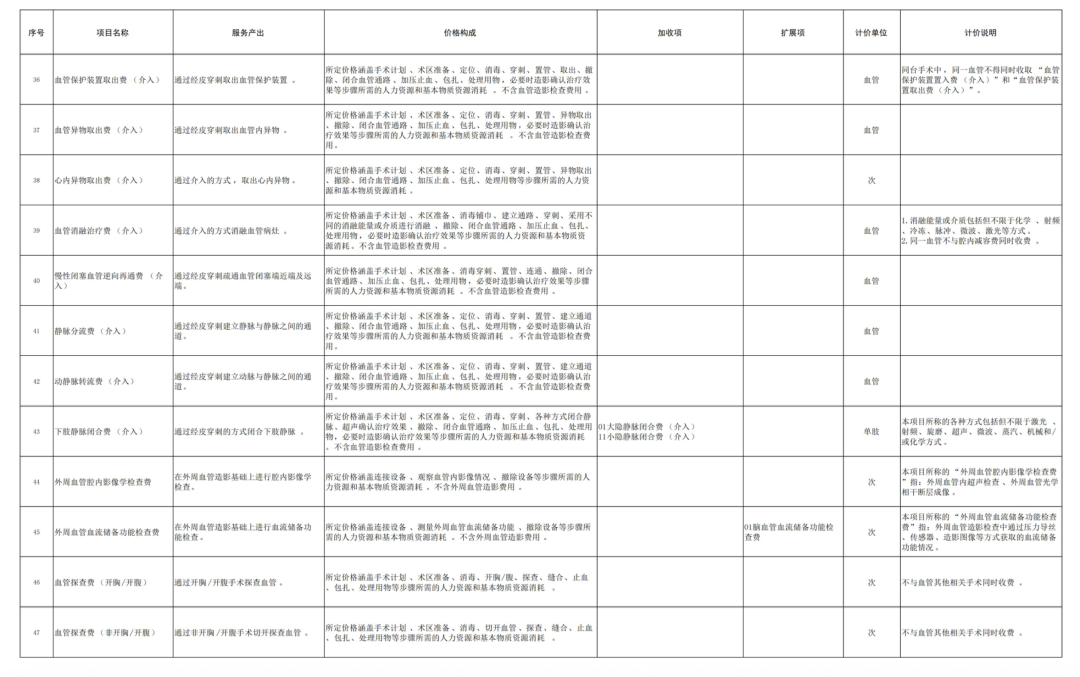

据研究显示,血管保护装置能够捕获70-80%的脱落物质,有效降低了血管栓塞发生率。此次立项指南将血管保护装置的置入和取出单独立项,医疗机构术中提供血管保护服务时,可依规收费,同时价格项目不与滤网、滤器等具体保护装置种类绑定,引导企业通过技术创新,研发更多适应临床需要的血管保护装置产品。

截至目前,国家医保局已陆续印发34批立项指南。对于其中技术难度高、风险程度高的服务项目,立项指南设立加收项,以服务产出为导向,体现技术劳务价值。

如针对高风险、高难度、高人力消耗的麻醉服务,设立加收项,推动技术劳务价值显性化。

其中在妇科、产科类立项指南中设立“宫颈根治性切除费”,以服务产出为导向,科学整合项目脱离技术路径绑定,聚焦临床产出与患者获益。单独设立“分娩镇痛”“导乐分娩”“亲情陪产”项目,支持医院提供人性化分娩服务;将“内镜手术成本”纳入项目价格构成,不再单独设置加收项。

立项指南在收费颗粒度上给予了新技术、新产品充足空间。根据国家医保局价格招采司医药价格处处长蒋炳镇介绍,在统一规范价格项目基础上,国家医保局持续关注临床技术进步,通过适当放大价格项目的颗粒度、设置复杂情形等方式,能够更好地兼容新技术,这也是为什么一个价格项目能够对应多个技术项目的原因。总的来看,新项目更有利于适应临床多样化诊疗情形的收费需求。

地方上执行上,河北省医保局发布《关于调整部分医疗服务价格项目的通知》,其中“免陪照护服务”计价说明项增加“3.本项目价格为一对三服务每人每日价格;一对二服务每人每日加收40元,一对一服务每人每日加收100元”,医疗机构开展相应服务可据实收费。

陕西省即将在12月1日落地超声检查类医疗服务价格项目立项指南,同步新增了彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查、排卵监测等新价格项目,更好地体现技术劳务价值,适应新技术发展需求。

正在地方陆续执行的心血管系统类立项指南,涉及创新医疗技术较多,国家立项指南中侧重支持高水平新技术创新。在全国范围内统一新增“心室辅助装置植入费”“心室辅助装置取出费”“心脏植入式装置适配费”等价格项目,分别解决手术植入、手术取出、术后调试等医疗服务计价收费问题,有助于“人工心脏”植入在临床的推广。

新的立项指南还将陆续发布,伴随新的价格机制形成,医疗服务各环节利益迎来全面转变。

附: