医药反腐进入新阶段:“黑名单”制度化、常态化,监管覆盖全链条

医药购销监管升级,惩处力度加大。

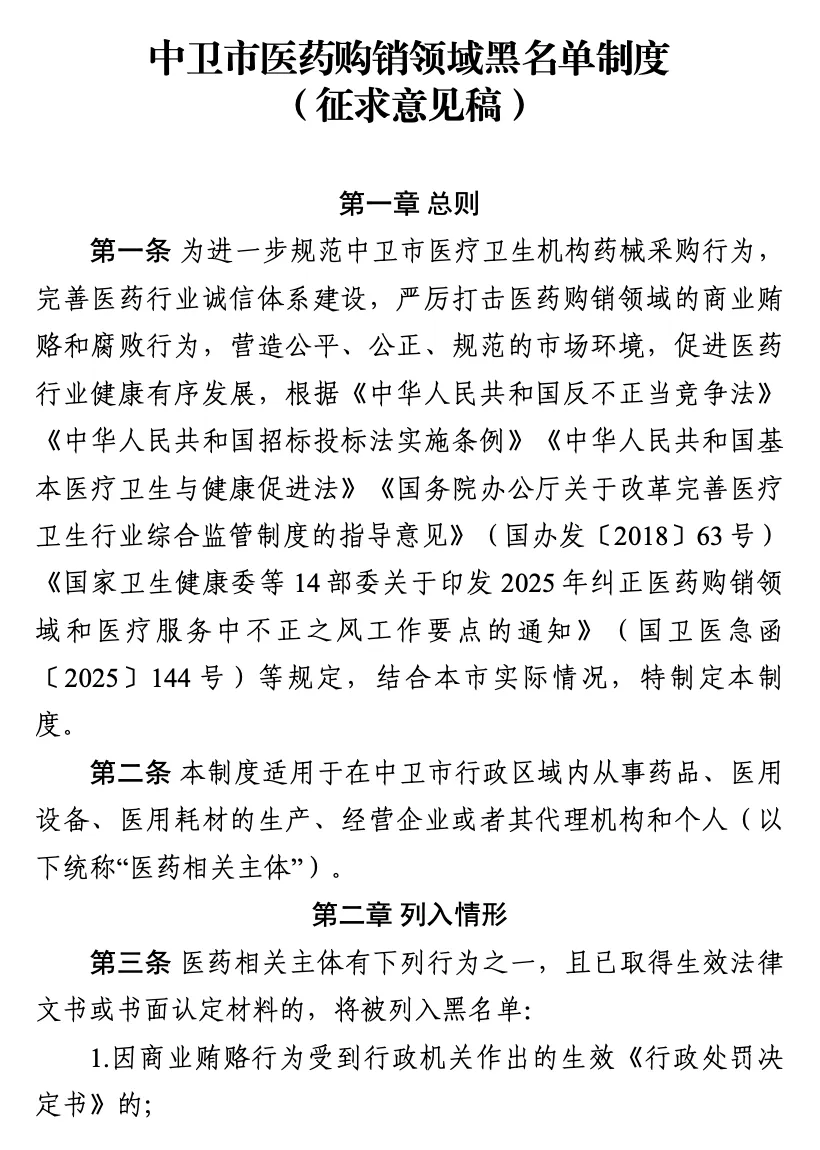

8月25日,宁夏中卫市卫健委发布《中卫市医药购销领域黑名单制度(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》,全文附文末)。

近年来,医药购销领域商业贿赂、串通投标、弄虚作假等违法违规行为仍时有发生。从地方实际看,黑名单管理制度缺失,难以适应新形势下医药购销领域监管需求。为进一步规范医疗卫生机构药械采购行为,完善诚信体系建设,打击商业贿赂和腐败行为,中卫市卫健委结合实际制定了《征求意见稿》。

该《征求意见稿》适用范围覆盖中卫市行政区域内药品、医用设备、医用耗材的生产、经营企业及其代理机构和个人,确保了监管无死角。

其中细化黑名单列入情形,具体包括包括商业贿赂(行政处分、纪检监察认定、刑事判决)、串通投标、弄虚作假骗标、违反合同约定等常见违法违规行为。

对列入黑名单的企业及代理人,中卫市行政区域内的公立医疗卫生机构或接受财政资金的医疗卫生机构在惩戒期限内不得购入该企业相关产品。

《征求意见稿》分级设定惩戒措施,若一次列入,则按情节分为“较轻(禁入2年)、较重(禁入3年)、严重(禁入5年)”三级,分别对应不同的商业贿赂金额、骗标金额及危害后果(如单次商业贿赂50万元以上禁入5年);

若5年内累计2次及以上列入黑名单的,无论前次情节轻重,禁入期限统一为3-5年,且禁入范围扩大至“所有医药产品(包括药品、医用设备、医用耗材)”。

一旦触及较长期的采购禁令,对于企业而言无疑是灭顶之灾。在更为严格的监管环境下,合规经营不容小觑。

失信成本大幅提升

这些行为可能被关“小黑屋”

今年以来,国家层面对于行贿惩治提出高要求。

二十届中央纪委三次全会明确,要加大对行贿行为惩治力度。加大对行贿所获不正当利益的追缴和纠正力度。

医药领域,国家卫健委等14部门发布的《关于印发2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》中提出,完善医药购销领域行贿人、受贿人“黑名单”制度和不良单位记录制度。

此外还明确,持续深化医药购销领域治理。坚决防止行业不正之风反弹回潮,加强医药卫生领域新型、变异和隐形问题研判预警,紧盯“关键少数”和关键岗位,聚焦药品、高值医用耗材、医用设备、基建和信息化项目招投标、后勤服务等监管重点,持续规范检测样本外送、外配处方、项目审批、资金使用等关键环节行为,加大行政执法和司法办案力度。

发挥穿透式审计监督优势,加强医药行业专项审计。打通从原材料采购、药品耗材生产、招标采购的监管通路,将监管重点向生产端覆盖。

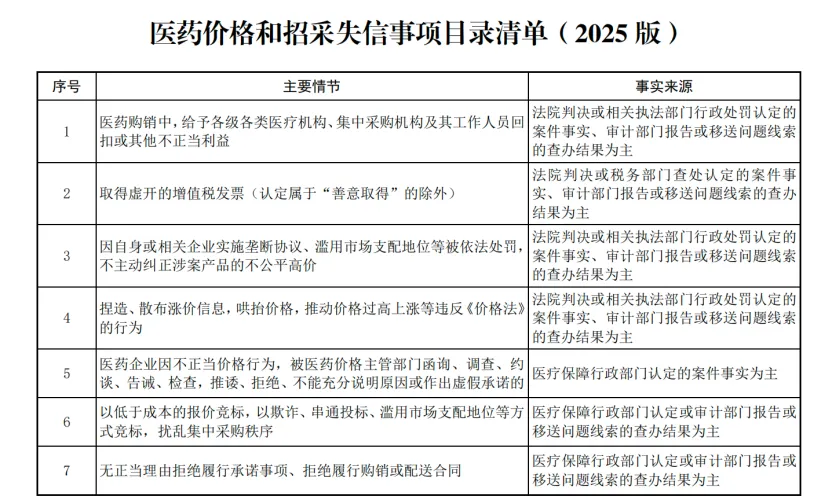

今年5月发布的《国家医疗保障局办公室关于进一步完善医药价格和招采信用评价制度的通知》中也明确,提高失信成本,强化处置力度。例如,在全国范围内累计“失信”3次以上的直接升级为“严重失信”。

对“特别严重失信”生产企业,中止其全部产品在评价省份的挂网、投标资格,同时中止其涉案产品在所有省份的挂网、投标资格。

其中还收紧了评价标准,将对于商业贿赂导致的“特别严重失信”由原先的200万元以上调整为100万以上。

今年1月,市场监管总局发布《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》,推进医药领域商业贿赂治理长效机制建设。

其中列举了学术拜访交流、业务接待、咨询服务、外包服务、折扣折让及佣金、捐赠赞助和资助、医疗设备无偿投放、临床研究、零售终端销售九个具象活动场景,并明确列出了各类被禁止的风险行为。

伴随监管的持续趋严,医药领域野蛮生长的年代已成为过去式。长远来看,医药企业竞争优势更应从创新能力、服务水平、产品力、运营和管理等维度提升。

附: